[摘要]土司体制是元朝为巩固其有效统治而逐渐形成的制度,反映出元朝在地方行政管理方面具有不同以往的一些特色。贵州土司在西南古代历史上影响较大。南宋亡国后,元政府对贵州土司从政治、军事、经济等多方面进行了全面治理。由此,贵州土司发生了明显的变化:对中央的依赖与认同进一步强化;传统文化开始向土司内部渗透。大体言之,元朝重视贵州土司之缘由主要有三:其一,此处山川控扼,少数民族势力强大;其二,是驿道必经之咽喉重地,为驿道之交会枢纽;其三,设有盛产“国马”的大型牧马场。

[关键词]元代 土司制度 贵州 影响

[作者简介]

咸成海(1972—),男(汉族),遵义师范学院历史文化与旅游学院讲师,主要从事中国古代政治制度史、蒙元史研究。

元朝是我国统一多民族国家发展史上的一个重要时期。行省的设置,加强了对边疆民族地区的开发和治理,推进了边疆民族地区经济文化的发展。行省之下,地方行政机构有路、府、州、县四等。路置总管府以掌地方行政,统领各地州县府,使其成为介于路、州之间的一级政区。不仅如此,在离行省治所较远的少数民族地区,还设立宣慰司统领地方路、府。宣慰司即学界所称土司,是国家治理体系的有机组成部分,故土司统治与地方社会稳定与否关系极大。贵州土司制度由其产生、发展到衰亡,历经元、明、清三朝,跨越数百年之久。总而言之,“土司”一词具有多重意涵,既指行省官员中的特殊群体,亦为关乎民族地区社会稳定的地方治理机构。围绕土司运行和管理的政令条文,则构成元朝政治军事制度之组成部分的土司制度。

改革开放以来,贵州土司制度之研究产生了一批有影响力的学术成果,但学界对每个时期的土司制度研究并非平均着力,而是呈现出不平衡之状况。相对于明清时期贵州土司制度之研究,涉及元朝贵州土司制度的研究还比较有限[1],今尚未有对元朝贵州土司制度全面论述者,因此,笔者不揣浅陋,尝试梳理元朝贵州土司制度的创立和演化,以期探析元朝贵州土司治理之历史影响,希冀能补充相关的认识,不当之处,尚祈方家予以教正。

一

元朝贵州土司体制确立之考索

元朝是中国历史上来自塞北草原的游牧民族建立的第一个大一统王朝。至元十三年(1276年)春,元朝铁骑裹挟着大漠雄风攻入南宋都城临安(今杭州),南宋统治遂告基本结束。至元十六年(1279年),在元军追击紧逼之下,南宋大臣陆秀夫背负帝昺投海,南宋残余势力至此全部灭亡。由此,元朝统一中国,“元朝自平南宋之后,太平日久”[2],进入一个新的历史发展阶段,迅速建立起完整的地方行政体系。元朝政府对新归附地区采取了一系列安抚措施,那么这就引出一个问题,即贵州地区的社会秩序在入元后是怎样的呢?

以往学界对中国土司制度正式确立的时代多有异议,或以为在唐宋时期,或以为在元朝,甚或以为是在明朝。但经过较长时期的研究之后,当今学界主流观点普遍认为,元朝是中国土司制度正式确立的时期。[3]对于此问题的论定,不仅关系到元朝土司制度的历史地位及其客观评价,而且关系到对整个中国土司制度形成与发展的历史阶段的正确划分与总体评价。元朝,贵州并未建省,其地属“湖广、四川、云南”等行省。事实上,元朝继承金朝及宋朝典章制度,在华南、西南少数民族地区,普遍建立宣慰司、宣抚司、安抚司、长官司及土府、土州、土县等,而受封者——土司既是朝廷官员又是各族首领。

当时,元朝在贵州依靠各族大首领、苴穆,众建土司。建八番顺元等处宣慰司都元帅府,顺元等处和思州、播州三个宣抚司,新添葛蛮安抚司与程番武盛军安抚司。“诸蛮夷长官司,西南溪洞各置长官司,秩如下州。”[4]有元一代,贵州已几乎完全置于常态化的土司统治下,可谓无处不土司。

另外还需指出的是,在中国古代历史上,牌符印信是证明其持有者身份的官方信物。元朝继承了金朝的牌符制度,出现了表明军官职名品级的虎符和牌印。元朝在贵州少数民族地区,除流官外,尚有土司,分别建立如宣慰司、宣抚司、长官司或某某等处蛮夷长官司。元朝授予贵州各级土司牌符印信,元朝“雍真等处长官司印”即是其中之一。

图1 八思巴蒙古文“雍真等处长官司印”

1981年5月,贵州省黔西县雨朵区猴场乡庆祝村一村民于房侧果园掘地时,偶得一枚元朝印章。印为铜质,正方形。边长6.9厘米,厚1.3厘米。但遗憾的是印背正中印纽被发现者锯掉。印面铸有三行八思巴蒙古文,译为“雍真等处蛮夷管民官印”。背面两侧阴刻楷书汉字,左刻“雍真等处蛮夷管民官印”,右刻“尚书礼部造,至元二十五年(1288)七月启用”。该印现收藏于贵州省毕节市黔西县文物管理所。

《元史》里“雍真乖西葛蛮等处”是“顺元等路军民安抚司”属地[5]。授予“蛮夷官”官印的记载,是元朝格外重视该地、对其进行直接有效军政管理,以实现全国各地军政一体化的历史证据,因而该印的发现具有重要历史意义,值得进一步深入研究。

行文至此,可以暂作小结:土司制度是在地方行政体制运行过程中逐步形成和发展起来的。而元朝贵州的土司制度,是元朝封建统治者在总结前朝制度经验的基础上,确立、发展与健全起来的一种对贵州少数民族进行统治的、特殊的政治制度和民族政策。一般而言,此制度的基本特点就是在封建大一统政治格局下,通过委任贵州少数民族上层为世袭土官并依靠其对贵州少数民族地区进行社会治理。

二

元朝行省与贵州土司机构

大元[6],继隋唐之后的又一个中国大统一时代,我国省的建制即始于此时,乃地方上最高建置。元在行省之下建有宣慰司,管理军民政事,相当于路,以总郡县。行省有政令,则布于下;郡县有请,则为达于省。元朝宣慰司的区域分布值得注意:一是分布于一般地区,不负责军旅,仅为一级行政组织,名宣慰司;一是在边疆少数民族地区,建宣慰司都元帅府,管理边疆少数民族地区军民政务,宣慰之下有宣抚司、招讨司、安抚司,招讨司或安抚司相当于府。其下建有长官司,乃元朝边远地区最基层的政权组织。那么,元朝是怎样巩固今贵州地区的统治呢?考诸史实,元朝在贵州一些地区设立“蛮夷官”,即土司的开始,虽仍用各少数民族首领进行统治,但明显比之前羁縻的松散关系又进了一步[7]。

(一)置八番罗甸宣慰司

八番罗甸宣慰司,是元朝统治贵州后,最早建立的土流兼治的行政管理机构之一,对当时的贵州政局产生了一定的历史影响。至元十三年(1276 年),元朝派阿里海牙由湖南进兵广西,至元十六年(1279年),阿里海牙遣两淮招讨司经历刘继昌攻下八番地,是年设立八番罗甸安抚司,辖番洞三千余寨。由此可见,八番罗甸安抚司的设置,进一步加强和密切了今贵州腹地与元廷的政治关系。

(二)置顺元路宣慰司

尤其值得注意的是,“溪洞”或“溪峒”,是古代对我国南方地区某些非汉族人聚居区域的称呼。九溪十八洞即宋时的五溪洞,其地在思州、播州以南一带,即今贵州中部、黔南之地,是史书所称“西南溪峒诸蛮”。那么试问:元朝是怎样治理这个地处边远,自然环境、生计形态、风土民情均与中原迥然不同的地区的呢?事实上,顺元蛮夷官就是元朝平定九溪十八洞后为治理此地而设置的。至元二十年(1283年),元朝命四川行省出兵征讨“九溪十八洞”,由四川宣慰使李呼哩雅济、参政奇尔济苏、佥事巴拜、左丞汪惟正、都元帅托察等分兵四路出击,“讨平九溪十八洞,以其酋长赴阙,定其地之可以设官者与其人之可以入官者,大处为州,小处为县,并立总管府,听顺元路宣慰司节制”。[8]顺元蛮夷官是一个总的“番”号,各地“酋长”仍领有其地,但由顺元宣慰司节制。由此可知,元朝设立顺元路宣慰司,以加强对滇东北、黔西北彝族地区的治理。

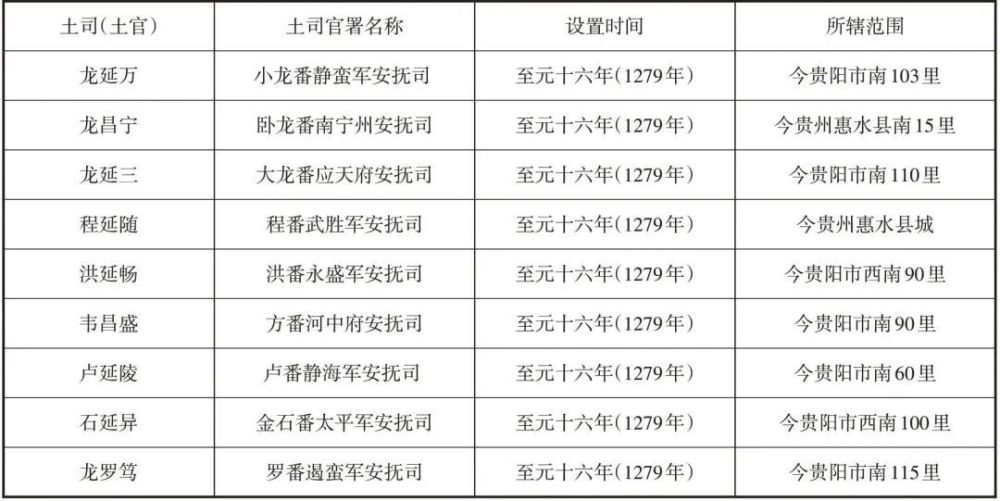

表1 八番罗甸安抚司建置一览表[9]

(三)新添葛蛮安抚司

八番顺元宣慰司都元帅府(治今贵阳)管辖顺元蛮夷官与八番罗甸蛮夷官,该区域隶属关系几经变动,初隶湖广行省,后又隶四川行省,最后归云南行省管辖。此外,新添葛蛮安抚司亦属八番顺元宣慰司都元帅府管辖。至元二十八年(1291年)十二月,元朝置新添葛蛮安抚司(治今贵定),其地在八番顺元宣慰司都元帅府的东南部,管辖范围时大时小,是零散分布的溪洞群落区,因而具有一定的独立性。据成臻铭先生考辨,“新添葛蛮安抚司并非设置于湖南地区,而是设置于贵州腹心地带”[10]。需要指出,由于八番顺元宣慰司都元帅府管辖地理范围甚广,蛮夷官众多。因此,至元三十一年(1294年),元朝即对统属的蛮夷官进行资源整合,“减八番等处所设官二百一十六员。八番称新附九十万户,设官四百二十四员,及遣官核实,止十六万五千余户,故减之”。[11]

贵州是元朝土司较为集中的地区,由于直接治理型的八番罗甸蛮夷官和顺元蛮夷官等之建置,以及播州、思州、罗氏鬼国(今大方、黔西一带)之“内附”[12],贵州地区即始为元王朝所直接统治,进一步密切了地处边远的西南与中央王朝的政治关系。

三

元朝治理贵州土司之影响

大一统秩序的构建有利于边疆民族地区对中华民族的认同。田、杨、安、宋等土官,在接到元朝谕降文书后,积极投靠效忠,以求得新王朝承认。此后,元朝在贵州建立土司制度,积极推行,颇见成效。贵州土司在中国古代政治军事舞台上开始发挥重要历史作用。因而,一定程度上可以说,贵州土司制度的形成,是元朝西南地区社会经济文化的缩影。进而言之,元朝贵州土司制度,对于“西南诸蛮部族”的族内整合、族际整合以及王朝国家整合,皆发挥了积极的政治效能,以下分为三点特别讨论。

(一)元朝对贵州土司地区的开发

土司制度的建立,进一步将贵州纳入全国统一的行政建制中。因之,贵州成为西南边陲之军事和政治重地。毋庸讳言,在中央王朝的相对重视之下,元朝贵州土司地区得到了不同程度的开发,社会经济取得一定程度的发展。

一是移民的开发。贵州在政治上、经济上与邻近地区的联系进一步加强,特别是山西、江西,湖南、四川等地的大量域外民族入籍此地,给贵州带来了先进的生产技术,各族百姓杂居相处共同劳动,使贵州地区的社会经济不断向前发展。

二是元朝在贵州屯田。元军镇守各地,元朝往往利用军士随处屯田,以解决粮饷问题,保证军事给养。在贵州地区,元政府专门设置屯田管理机构,以加强对军民屯田的日常监督管理。至元二十七年(1290),“立乌撒路军屯,以爨僰军一百一十四户屯田”[13],乌撒宣慰司负责组织军民耕殖。延佑七年(1320)七月,“立普定路屯田,分乌撒、乌蒙屯田卒二千赴之”[14]。元在贵州的屯田虽规模不大,但对贵州发展发挥了独特的功用。

三是于贵州普遍建立站赤驿道。“驿站制度是元朝政府的神经与血液网络,对维持统治具有重大的作用。”[15]元在贵州建路府州县比较少,分布各地的主要是土司衙门,因此由土司管理贵州的水陆“站赤”。至元二十一年(1284)二月,“增各处铺马剳子”,其中“四川行省所辖顺元路宣慰司三道,思州、播州两处宣抚司各三道”[16]。大德元年(1297),“给葛蛮安抚司驿券一”[17]。概括言之,由于贵州地势地貌较为复杂,因而驿道的畅通对于整个贵州的开发建设必然产生至关重要的历史意义。

(二)元朝传统文化在贵州土司社会的传播

众所周知,元朝是中华民族大规模交往交流交融的时期。传统文化是超越文化差异、加强文化认同的重要载体。儒释道是博大精深的中华传统文化之三大支柱,源远流长,影响深远,对中华民族的共同心理、共同感情和强大凝聚力的形成,发挥了极其重要的文化作用。简言之,中华传统文化是中华民族战胜各种艰难险阻,始终立于不败之地的强大精神武器。与前代相比,元朝贵州地区和中原的联系有了进一步加强,各族人民之间的交往交流交融,促进了中华传统文化在贵州的传播和发展。

其一,大力提倡和兴办儒学。元朝是蒙古贵族建立的规模空前的大一统政权,以忽必烈为首的蒙古统治者逐渐认识到儒学对治国安邦的重要作用,遂积极发展儒学教育。由于元朝科举不发达,儒士入仕之途狭窄,于是儒学教育出现了向乡村和边远地区扩散的趋势[18]。首先,元朝崇奉孔子,用儒家思想进行教育。元朝贵州的书院(学校)数量有一定的增加,在八番顺元等处宣慰司都元帅府(今贵阳地区)、普定路总管府(今安顺一带)、播州宣慰司(今遵义市)等处均办有儒学书院。儒学在贵州的兴起促进了各族政治、经济、文化的发展。其次,元朝令土官子弟入太学。土官子弟经过儒家文化熏陶教育,承袭土官职位之后,当然会更效忠朝廷。如至元十六年(1279年),元廷命思播“田杨二家诸贵官子俱充质子入侍”[19]。综上所述,贵州土司深受儒家思想文化的熏陶,除了生活习惯的特征外,其志趣与爱好已然与华夏文明融为一体。

其二,道教文化在贵州地区的传播。作为金元时期崛起于北方的新道教,全真道在元朝已遍布于南方各地。由此不禁让人追问:道教是怎样在贵州地区传播渗透并取得进展的呢?元朝,贵州地区是少数民族分布之地,亦为汉族人与少数民族杂居之地。道教在贵州少数民族地区之广泛传播,践行了道教祖师将大道推广至四夷之地的宏愿,同时更在传播中华传统文化的层面显示出非同一般的意义。特别值得关注的是最早深入贵州少数民族地区传道者——元朝全真道士陈致虚[20]。其游历西南各地传道,在贵州、湖北、湖南、江西等地传授百余人。考诸史实,“癖嗜诗书”的陈致虚游夜郎、邛水传道,最大的成就是接纳思州大姓田氏入道。陈致虚向思州大姓田氏传道之史实,记载在陈致虚《上阳子金丹大要》卷十一《与至阳子田至斋》中,现列其文于此:

仆以西行,旅寓思国。宣贰至斋田侯,叩首再三,欲闻至道,经年不倦,乃授之。大道者,至人之所秘,圣师之叮咛也。……至斋言下猛悟,期以勤行,易其号曰至阳子。

从上文可知,思州大姓田氏的信奉道教,成为道教在贵州土司社会传播的典型事例。宋末元初,田氏土司势力获得进一步发展。至元十八年(1281年)闰八月,元世祖授思州大姓田氏为思州宣慰使兼安抚使。田琦是思州宣慰使之弟,故称“宣贰至斋田侯”,“至阳子”田琦是思州土家族大姓,位列陈致虚弟子之首。《元史》云:至元十二年(1275年),“思州安抚田景贤,未知逆顺,乞降诏使之自新,并许世绍封爵。”[21],授为安抚使,领镇远府及66个蛮夷长官司,其辖地包括今铜仁地区、黔东南和遵义部分地区。至元十八年(1281年),元朝“改思州宣抚司为宣慰司,兼管内安抚使”[22]。田氏土司世袭思州八百余年,与播州杨氏土司,被史书并称为“思播田杨”。如《元史纪事本末》记载,至元二十一年夏四月,“忽都铁木耳征缅之师为贼卫溃,诏发思、播田、杨二家军助之”[23]。

其三,佛教文化在贵州的传播。佛教在汉代传入中国后,形成了独具特色的中国化的佛教,最终成为中华传统文化的组成部分。地处西南边陲的贵州,由于特殊的历史、地理原因,佛教在唐宋时期发展比较平缓,直到元明才迎来一个大的发展兴盛时期[24]。

元朝,佛教在黔北黔东深入拓展,土司地区兴建了大量文化内涵丰富的佛寺。如遵义的湘山寺(大德护国寺),正安的普明寺,绥阳的蒲象庵(回龙寺)、长磏寺(长嵌寺),道真的普照寺(蟠溪寺),凤冈的崇佛寺、仙山寺,铜仁的正觉寺等。其中湘山寺为黔北著名禅院,也是黔北佛教活动中心,始建于元大德年间(1297~1307年),初名护国寺,后因山而名[25]。已而佛教自黔北黔东之发达地区向黔中地区扩展,开建的佛寺有贵阳的大兴寺,瓮安的五云寺,安顺的圆通寺、开元寺,开阳的高峰寺、云泉寺、圆兴寺,福泉的月山寺等。不仅如此,元朝贵州地区还出现了金鼎山、中华山等佛教名山。形制特征不同的佛教大刹和富含人文底蕴的佛教名山的出现,积淀了贵州深厚的佛教文化资源,同时亦丰富了贵州少数民族文化的内涵。由此可见,元朝佛教文化已于贵州少数民族地区产生了较深的社会影响。

(三)贵州土司归属感的增强

随着贵州土司制度的逐渐形成,各级土司的国家认同感日益增强,与此相伴的是贵州土司对于中央政权的依赖程度不断强化,以及对元朝政府的认可度大幅提升。在此背景下,贵州土司对大一统的元朝的认同已逐步从元初的归附感上升为归属感,大部分土司(土官)已与大元王朝地方官员相差无几。

贵州土司在元朝的归属感体现在以下几个方面。首先,在朝贡和入觐方面事例甚多,这里仅举两例予以说明。至元二十八年(1291 年),“新添葛蛮宋安抚率洞官阿汾、青贵来贡方物”[26]。延佑五年(1318年)五月,“顺元等处军民宣抚使阿昼以洞蛮酋黑冲子子昌奉方物来觐”[27]。其次,在出兵征伐方面,贵州土司奉中央王朝之命率土兵平叛,效忠朝廷。大德五年(1301年),贵州爆发了以水东、水西土司宋隆济、蛇节为领导的彝族地方叛乱。宋隆济(水东宋氏旁支)乃贵州顺元路水东雍真(治在今开阳县)葛蛮土司。蛇节(奢节)系水西土司之妻,时其夫已故,由蛇节袭其夫职管水西事。朝廷命思播田杨二氏军马会剿。大德六年(1302年)秋九月,播州土司杨赛因不花从播州多次出兵打败奢节。延祐五年(1318 年),播州遭到“蛮族”入侵,杨赛因不花率兵前往征讨,但不幸的是“以疾薨于师,年止四十”[28],而将杨氏土司对元王朝的归属感推向了极致。

综上,作为中央王朝在少数民族地区推行的一种特殊的行政制度,土司制度的核心内容就是规定土司与封建王朝之间的关系,具体体现在封建王朝所采取的一系列管理和控驭土司的体制与政策之中。其实,作为一种社会制度,元朝于贵州地区的土司治理是中央王朝适应实际需要的施政方针,促进了贵州少数民族地区经济、文化的长足发展。此外,元朝贵州未出现过大的战争,不过,亦出现个别土司或土民反抗中央王朝命令的历史现象,但也只是偶然行为,元朝政府则迅速进行调适,而大部分土司都能效忠中央王朝,积极治理位于边远地区的所辖之地。

四

结论与讨论

探讨至此,笔者总结一下本文的内容,并提出结论。从制度上看,元朝贵州土司是中央王朝对西南边疆少数民族地区的控驭和治理模式。那么试追问:这种体制具有哪些显著特征呢?笔者发现,元朝贵州土司呈现出四个突出特征:一是土司(宣慰司等)管辖范围广,土司(土官)数量多。二是土司特别密集,分属八番顺元宣慰司都元帅府、新添葛蛮安抚司、亦溪不薛安抚司、乌撒乌蒙宣慰司等几个大的行政单位。三是土司较为杂乱,其设置及隶属关系时常变动,势力分合不定,此外还有重复设置、辖地交叉、属地不明等情况。四是土司权势大。总之,元朝贵州土司势力的增强,既是民族融合的产物,又是当地各民族进一步融合的推动力。这些特征致使贵州土司问题变得极其复杂。

钱乘旦先生总结出历史研究有两种不同目的:一是了解过去,满足人们对过去以往之求知欲,即探求历史之真实。二是寻找历史在当下之意义,或者说借鉴过去为现实所用。[29]正因为如此,探索元朝贵州的地方治理模式,对深化土司制研究具有一定的时代价值和借鉴意义,进而为新时代铸牢中华民族共同体意识,建设和巩固中华民族共同体贡献力量。

首先,探析元朝贵州土司制度具有一定的时代价值。事实上,贵州自古以来就是一个多民族聚居地区,除汉族而外,还有苗、布依、侗、土家、彝、仡佬、水、回、白、壮、毛南、瑶、蒙古、满等十四个少数民族。从历史上看,元朝贵州少数民族占绝大多数,是所谓“夷多汉少”的西南边疆之地。因而,有专家认为,“边疆社会和谐稳定符合中华民族根本利益,大一统秩序构建有利于中华民族认同,西南边疆治理经验构成中国经验的重要组成部分”。[30]新时代铸牢中华民族共同体意识,不仅要加强民族团结进步教育,更要注意从经济、文化和心理等层面的工作入手,进一步筑牢民族团结的经济、社会、文化基础。鉴于此,文章着重从中华民族共同体建设的视角探讨元朝贵州土司制度及其特殊的历史意义。

其次,探析元朝贵州土司制度可为贵州少数民族地区的乡村振兴提供历史借鉴。元朝贵州部分地区属于云南行省,元时政治家的开发举措至今仍有启迪价值,“迨至至元甲戌,以子章政事赛典赤行省云南。下车之日,立州县,均赋役兴水利,置屯田;擢廉能,黜污滥;明赏罚,恤孤贫。秉政六年,民情丕变,旧政一新,而民不知扰”。[31]如前所述,贵州历史上环境艰苦、条件恶劣,研究贵州土司设置、土司与中央王朝关系、土司家族入元后的发展等细节内容,不仅有益于我们从微观角度对元朝贵州土司做全面的了解,而且对贵州乡村振兴战略的有效实施也具有历史启示意义。

最后,探析元朝贵州土司制度,可深化对土司制度的学术研究。我国统一多民族国家在元朝得到空前发展,元朝的土司制度,在中国古代王朝对少数民族的治理史上,厥功甚伟,占有十分重要的地位。当今,唯有进一步深入挖掘西南土司演化的历史进程,突破现有土司制度研究定势,进而使土司制度研究日益精细化。如此,西南土司制度乃至中国土司制度之学术研究才能在新时代更上一层楼。

注释:

[1] 研究者考证了元代贵州地区播州宣慰司所辖地域,多在今遵义地区及黔东南苗族侗族自治州,且这些地点均位于遵义至黄平以及黄平至贵阳的古驿道上,这与古代城堡主要设于交通线上的情况是一致的。参见王兴骥:《贵州土司势力的扩展及地域考释》,《贵州文史丛刊》1993年第2期,第26页。

[2] [明]叶子奇撰:《草木子》卷3上《克谨篇》,中华书局,1959年,第48页。

[3] 吴永章:《中国土司制度渊源与发展史》,四川民族出版社,1988年,第129页;白耀天:《土司制度确立于元代说》,《贵州民族研究》1999年第4期,第97页;龚荫:《中国土司制度史》(上编),四川人民出版社,2012年,第109页。

[4] [明]宋濂等撰:《元史》卷91《百官志七》,中华书局,1976年,第2318页。

[5] [明]宋濂等撰:《元史》卷63《地理志六》,中华书局,1976年,第1544页。

[6] 元朝所用的国号受到汉文化的影响,明代学者叶子奇云:“元太祖起龙朔,破大金。世祖得襄阳,平南宋,天下一统。取大易大哉乾元之义。国号曰大元。”[明]叶子奇:《草木子》卷3下《杂制篇》,第48页。

[7] 周春元等编著:《贵州古代史》,贵州人民出版社,1982年,第173页。

[8] [明]宋濂等撰:《元史》卷63《地理志六》,中华书局,1976年,第1544页。

[9] 柯劭忞:《新元史》卷248《云南湖广四川等处蛮夷传》,上海古籍出版社,2018年,第4720页;[元]刘应李原编、郭声波整理:《大元混一方舆胜览》,四川大学出版社,2003年,第660~661页。

[10] 成臻铭:《论湖南元明时期的土司--兼与新添葛蛮安抚司在湖南论者商榷》;袁晓文、陈国安主编:《中国西南民族研究学会建会30周年精选学术文库湖南卷》,民族出版社,2014年,第98页。

[11] [明]宋濂等撰:《元史》卷18《成宗纪一》,中华书局,1976年,第386页。

[12] 咸成海:《元代国家治理下土官杨赛因不花考论》,《遵义师范学院学报》2020年第3期,第22~26页、第45页。

[13] [明]宋濂等撰:《元史》卷100《兵志三》,中华书局,1976年,第2577页。

[14] [明]宋濂等撰:《元史》卷27《英宗纪一》,中华书局,1976年,第604页。

[15] 周良霄、顾菊英:《元史》,上海人民出版社,2003年,第446页。

[16] [明]宋濂等撰:《元史》卷101《兵志四》,中华书局,1976年,第2586页、第2587页。

[17] [明]宋濂等撰:《元史》卷19《成宗纪二》,中华书局,1976年,第411页。

[18] 申万里:《元代教育研究》,武汉大学出版社,2007年,第6页。

[19] [清]魏源:《元史新编》(上),江苏广陵古籍刻印社,1990年,第65页。

[20] 陈致虚(1289-?),字观吾,号紫霄绛宫上阳子,江右庐陵(今江西吉安县)人。40岁始从赵友钦学道,融合南、北二宗丹法理论,并以金丹之道调和三教。其著作甚丰,主要有《金丹大要》《金丹大要图》《金丹大要仙派》《度人经注》《周易参同契注》《悟真篇注》等。参见陈致虚:《上阳子金丹大要》卷12,《道藏》第24册,天津古籍出版社,1988年,第1~80页。

[21] [明]宋濂等撰:《元史》卷8《世祖纪五》,中华书局,1976年,第171页。

[22] [明]宋濂等撰:《元史》卷11《世祖纪八》,中华书局,1976年,第233页。

[23] [明]陈邦瞻:《元史纪事本末》,中华书局,2015年,第36页。

[24] 王路平:《贵州佛教史》,贵州人民出版社,2001年,第30页。

[25] 贵州省地方志编纂委员会:《贵州省志·文物志》,贵州人民出版社,2003年,第118页。

[26] [明]宋濂等撰:《元史》卷16《世祖纪十三》,中华书局,1976年,第352页。

[27] [明]宋濂等撰:《元史》卷26《仁宗纪三》,中华书局,1976年,第583页。

[28] [元]袁桷:《清容居士集》卷26《公谥忠宣杨公神道碑铭》,商务印书馆,1936年,第219页。

[29] 钱乘旦:《发生的是“过去”写出来的是“历史”--关于“历史”是什么》,《史学月刊》2013年第7期,第10页。

[30] 宋才发:《中国历代王朝西南边疆治理三维探讨》,《民族学刊》2020年第3期,第1页。

[31] [元]郭松年、李京撰,王叔武校注:《大理行记校注云南志略辑校》,云南民族出版社,1986年,第83页。

《西部蒙古论坛》2021年第1期